Intelligent Service ×

撰文/葉文欽

以競賽培育淨零人才 促進臺灣2050排放淨零全球宣布在2050年達成「淨零排放」的國家,已經超過130個,臺灣也已於2022年3月發布2050淨零排放五大路徑(建築、運輸、工業、電力及負碳技術)、四大轉型策略(能源、產業、生活及社會)在科技研發與氣候法制兩大基礎的架構下,共提出12項關鍵戰略。其中風電、光電、氫能、前瞻能源、電力系統與儲能、節能、碳捕捉利用及封存、運具電動化及無碳化、資源循環零廢棄...

全球宣布在2050年達成「淨零排放」的國家,已經超過130個,臺灣也已於2022年3月發布2050淨零排放五大路徑(建築、運輸、工業、電力及負碳技術)、四大轉型策略(能源、產業、生活及社會)在科技研發與氣候法制兩大基礎的架構下 共提出12項...

全球宣布在2050年達成「淨零排放」的國家,已經超過130個,臺灣也已於2022年3月發布2050淨零排放五大路徑(建築...

Read MoreNet Zero Tech以「技術領域」分成兩組競賽Energy(一) 再生能源–風電、光電、海洋能、地熱、氫能、次世代/新興能源等(二) 前瞻儲能系統、高效率低耗能、低碳排放(三) 節能技術–生產、製造、住商、綠能建築設計、生活應用、資料中心等Sustainability(ㄧ) 負碳/負排放、碳捕捉、封存及再利用技術(二) 電動車、節能馬達、綠能運輸(三) 廢棄物處理、淨化與再利用技術、資源循環...

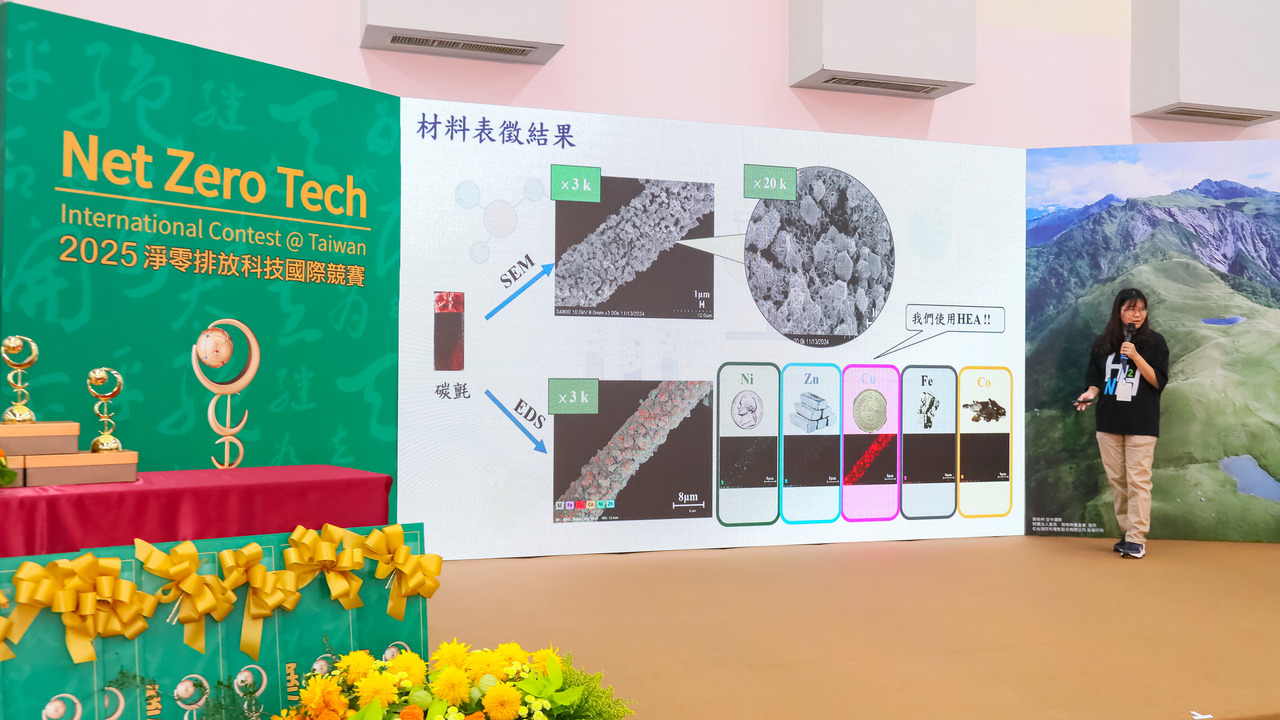

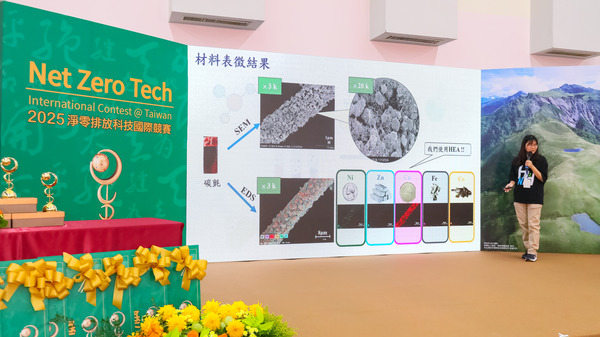

競賽主題 Net Zero Tech,技術領域包括再生能源 (風電、光電、海洋能、地熱、氫能、前瞻能源…);前瞻儲能系統、高效率低耗能、低碳排放;負碳、碳捕捉、封存及再利用技術;電動車、節能馬達、綠能運輸;廢棄物處理與淨化技術、資源循環零廢...

競賽主題 Net Zero Tech,技術領域包括再生能源 (風電、光電、海洋能、地熱、氫能、前瞻能源…);前瞻儲能系統...

Read More(評審作業辦法於7月另行公告)(一) 評審委員會總召集人–陳文章校長 (國立臺灣大學)Energy 與 Sustainability 評審委員–邀請國內外學者專家組成(二) 評審標準1. 解決問題與技術價值 40%2. 創意 25% 3. 技術內涵與可行性 25%4. 作品完整度 10%(三) 初審: 1. 評審線上審閱「作品介紹...

評審委員會總召集人–陳文章校長 (國立臺灣大學)。臺灣賽評委–邀請國內學者專家組成。國際賽評委–邀請國內外學者專家組成。...

評審委員會總召集人–陳文章校長 (國立臺灣大學)。臺灣賽評委–邀請國內學者專家組成。國際賽評委–邀請國內外學者專家組成。...

Read More2026 報名團隊資料下載2026 決賽團隊資料下載(7月入圍公告後提供)

參賽相關資料下載。

參賽相關資料下載。

Read More來自 13 國、 224 位師生、 40 支入圍隊伍今天齊聚台北,經過一整天的簡報與實作,【國際賽】冠軍由 臺灣 的 National Central University 的 Development of an Integrated&nb...

來自 13 國、 224 位師生、 40 支入圍隊伍今天齊聚台北,經過一整天的簡報與實作,【國際賽】冠軍由 臺灣 的 National Ce...

來自 13 國、 224 位師生、 40 支入圍隊伍今天齊聚...

Read More2025 Net Zero Tech 淨零排放科技國際競賽的40件淨零技術作品,經過8/12-18與8/19日決賽當日兩階段的投票,最高票與次高票的團隊,分別是臺灣賽的「 國立高雄科技大學、國立臺灣大學 的 WOW - WithOut Waste: 結合厭氧醱酵與光合菌系統的全資源化循環農業系統 與臺灣賽的「 國立臺灣科技大學 的 化光為水-借浪取電的黑色魔毯 !分別各獲得新台幣一萬元獎金。投票...

2025 Net Zero Tech 淨零排放科技國際競賽的40件淨零技術作品,經過8/12-18與8/19日決賽當日兩階段的投票,最高票與次高票的團隊,分別是臺灣賽的「 國立高雄科技大學、國立臺灣大學 的 WOW - WithOut W...

2025 Net Zero Tech 淨零排放科技國際競賽的40件淨零技術作品,經過8/12-18與8/19日決賽當日兩...

Read More(2026年票選辦法於8月公布)2025 淨零排放科技國際競賽 @ Taiwan 正式邁入決賽階段!誠摯邀請所有參賽團隊親友,以及關注淨零創新的全球夥伴,以參與「最佳人氣獎」的票選行動支持競賽與 2050 淨零的目標。決賽在 8 月 19 日(二)假臺灣大學綜合體育館進行,歡迎親臨現場了解 ...

(2026年票選辦法於8月公布)2025 淨零排放科技國際競賽 @ Taiwan 正式邁入決賽階段!誠摯邀請所有參賽團隊親友,以及關注淨零創新的全球夥伴,以參與「最佳人氣獎」的票選行動支持競賽與&nb...

(2026年票選辦法於8月公布)2025 淨零排放科技國際競賽 @ Taiwan ...

Read More(2026年參訪行程於8月公布)參訪行程:時間:8月20 & 21日參加對象:參加「國際賽」的團隊師生費用:免費參加(提供全程保險)日期時間行程8/20(三)08:15出發(福華國際文教會館)前往光寶科技09:00–10:30參訪光寶科技10:30–11:00前往泓德能源11:00–12:00參訪泓德能源12:00–12:30前往餐廳12:30–14:00國際交流餐會14:00–14:30前往法鼓...

(2026年參訪行程於8月公布)參訪行程:時間:8月20 & 21日參加對象:參加「國際賽」的團隊師生費用:免費參加(提供全程保險)日期時間行程8/20(三)08:15出發(福華國際文教會館)前往光寶科技09:00–10:30參訪光寶科技1...

(2026年參訪行程於8月公布)參訪行程:時間:8月20 & 21日參加對象:參加「國際賽」的團隊師生費用:免費參加(提...

Read More2025 入圍暨得獎名單(國際賽)入圍暨得獎名單(臺灣賽)決賽作業配合事項決賽暨頒獎典禮花絮影片活動剪影活動實錄決賽手冊決賽作品國際賽 - 簡報與實作臺灣賽 - 簡報與實作2024 得獎名單(國際賽)得獎名單(主競賽)活動剪影活動實錄決賽手冊決賽作品國際賽 - 簡報與實作主競賽 - 簡報與實作2023 得獎名單活動剪影活動實錄(含簡報與實作)決賽手冊決賽作品2022 因全球新冠疫情停辦2021 因...

歷屆競賽資料。

歷屆競賽資料。

Read More